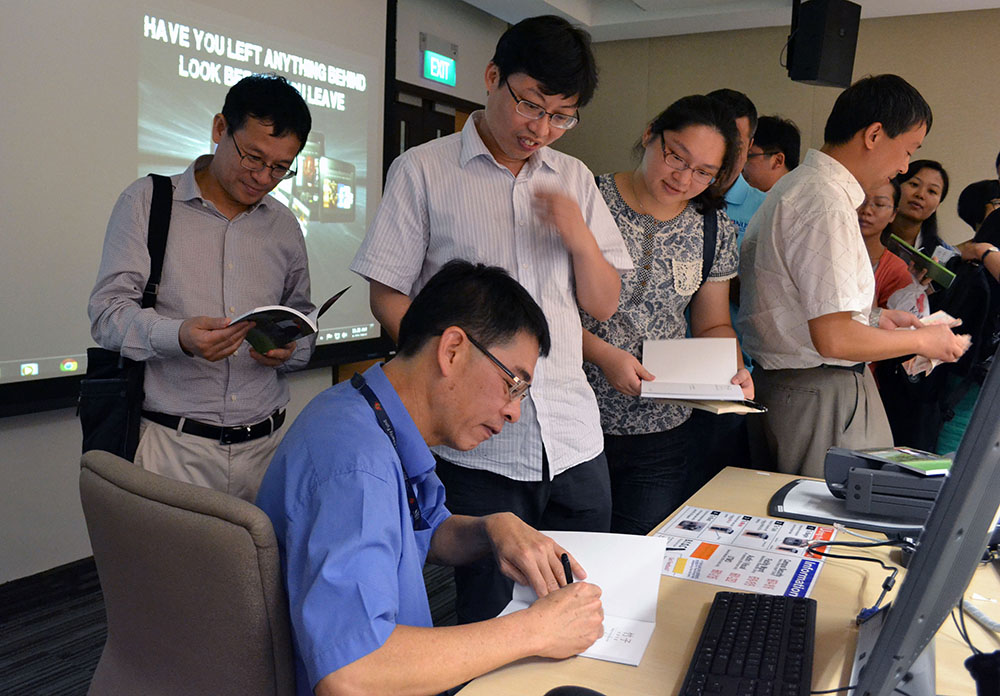

2015年4月22日上午,在新加坡国立大学美丽的大学城的一个讲堂,李光耀公共政策学院为我们安排了陈来荣医生(Dr Tan Lai Yong)的分享会,这场别开生面的分享会对我来说是一场思想的盛宴和心灵的洗礼。陈医生倾听自己内在声音,并随着它的指引,使生命更具意义和贡献。

陈医生早年毕业于新加坡国立大学医学院,也曾留学加拿大,是李光耀公共政策学院 MPA课程的校友。他认为,医学绝不是通向名誉、金钱及世俗成功的途径;相反的,医学应该是用来服务社会的方式。1996年他毅然放弃在新加坡行医及舒适的生活,带着妻子丽贞和一双年幼的儿女,去中国云南西双版纳等偏远山区,参与培训乡村医生计划,并为当地贫困人口提供医疗服务,还帮助照顾孤儿、残疾儿童和麻风病患者。在他的培训和推动下,上千名乡村医生的医疗水平得以提高,大量病人的生存质量得以改善,很多疾病的预防得以推广。不太会讲华语的他大胆辞去工作,带领家人走进云南的贫困山区而且一呆就是14年,他的云南志愿者经历对我来说是个巨大的心灵震撼。他收获了什么:当地农村医疗的进步、千万个家庭生存质量的改善,千千万万人的尊敬和一对健康向上的儿女。他付出了什么,他和太太14年最宝贵的青春年华。他的分享引也发了我对生命的意义和子女教育的再思考。

在我们这个时代,很多人认为经济比心灵更为根本,现金流量比愿景理想更加真实。他的所作所为更显得不被多数人理解。但他为异国他乡的人们创造更美好的家园的行为赢得了千千万万人的尊敬。特别值得一提的是他的妻子丽贞的牺牲和付出,她放弃了大学里的光明前途和事业,决定与他来到云南,使他能够安心为他人服务。陈来荣医生因为对中国西部送医服务及对青年和儿童事业的杰出贡献,得到了中新两国政府的褒奖。2004年,中国政府授予“友谊奖”,当时任总理的温家宝为他颁奖。他也先后获得新加坡总理李显龙颁授“新加坡国际基金会奖”,前总统纳丹授予他“新加坡MILK(关爱儿童)基金奖”。

在云南山区,陈来荣和家人过着最简单的原始生活,没有都市的现代化生活,只有贫穷的少数民族做他的病人和朋友。然而,每一个经历,对他都是新鲜的。他写了本书《竹子还是甘蔗》,书名出自一次他在云南有趣的经历:有一次,一位从国外来的访客见到乡民啃一米五长的甘蔗,忍不住惊呼:为什么那些人在咬竹竿?这把他年幼的孩子笑翻了,他们说:我们吃竹虫,吃竹笋,可是不吃竹竿。

在这本书里记述了他在云南生活的点点滴滴。譬如,有一个请别种花的故事:过去医疗队种的花,据说都给麻疯病人摘了,因为病人觉得自己已经很悲惨了,看到花让他们更难受,他们无法忍受这么美的事物。有一天他们要去麻疯病人村探访,他把女儿也带去,女儿高兴得要命,带了一袋花的种子,说要在麻疯病人村种花。他想来想去,实在不晓得该不该给小孩浇一盆冷水。到了麻疯村,病人奉上茶水,杯子不怎么清洁,且有缺口。他稍稍迟疑,就一口气把茶喝了。没想到奉茶的人哭了,他说:”你们是第一批喝我泡的茶的正常人”。当他结束看诊,小孩已经在外面一路跑,一路撒种子了,他想阻止她,没想到麻疯病人聚拢过来向他保证,他们一定会好好照顾那些花。

许多人想起到海外做志愿工作,思想上最放不下的或许不是自己,而是子女的教育与前途。女儿陈纯恩的童年生活比很多新加坡同龄人少了很多物质享受与舒适度,但她拥有许多本国小孩没有的经验——她骑过水牛,曾和农村孩子一起游戏,看过世上难得一见的自然风光,也感受过强烈的贫富悬殊。她从不曾感到委屈,反而很感激父母所给予她的教育和经历。陈纯恩说,云南的成长经历使自己的视野更广阔,她有机会了解社会的现实,也更懂得感恩。她说:“一些人很穷,生活很困难。他们的条件虽然不比我们好,但是他们也很快乐,对人也很热情,也依然积极地上学,努力学习。” 在一些人眼中,大人为了实现理想和志愿,把孩子带到较落后的地方生活牺牲了孩子的前途。她说:我觉得我比在新加坡(长大)的小孩子幸福。”陈纯恩现在是新加坡南洋理工大学的一名优秀的大学生,她希望毕业后可以象爸爸一样去帮助别人。她说:“扶贫的时候,你带去的只是一点点,而你却可以从当地人那里学到很多。”她弟弟陈志恩也因出众的思维被新加坡著名的华侨中学面试录取。

听完陈医生的分享会,心里久久不能平静。正如一位哲人所说:真正的富裕并不是从积累大量的食物、现金、影响力或是情感而来,而是归属于群体,把这些物品奉献给需要的人,等到有一天我们需要时,再由他人那里得到这些物品。陈医生不仅为这个世界拓宽了成功的涵义,他也用自己的与众不同的经历诠释人生的意义。他目光的纯净、态度的优雅、心灵的饱满令我久久难以忘怀。“究竟我生来此世要成就什么?究竟我是谁?该是一个什么样的人?”会后我一直在问自己。

MPAM 2015 级 李世昌 撰稿